di Huffpost

A Palazzo Marino la GLT Foundation ha celebrato il suo evento annuale, lanciando il progetto didattico “Classi della Salute 2026”, il Barometro della Libertà Economica, e i risultati di un nuovo sondaggio sulla violenza economica.

13 Novembre 2025

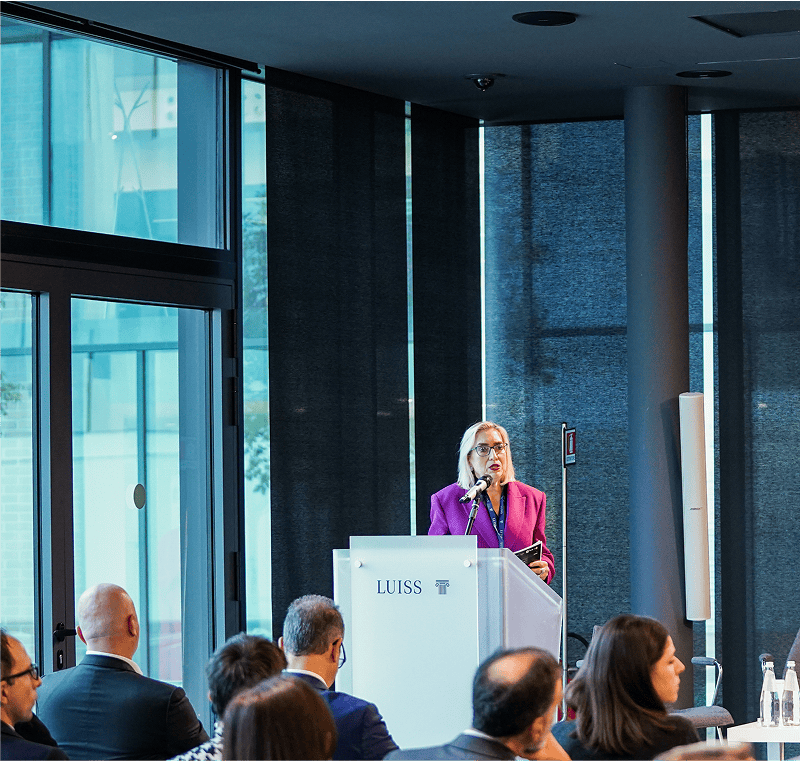

Ieri a Milano l’evento annuale della GLT Foundation, la realtà presieduta da Claudia Segre e nata nel 2016 per promuovere educazione finanziaria e digitale come antidoti alla violenza economica e alla marginalità sociale. Dieci anni vissuti nella traduzione operativa di un principio semplice: senza autonomia economica non c’è libertà, e senza libertà è difficile spezzare i circuiti della dipendenza e del controllo che alimentano la violenza di genere.

L’appuntamento, patrocinato da Comune di Milano, Commissione Europea, Rai per la Sostenibilità ESG e Assofintech, ha messo sul tavolo tre tasselli complementari. Il primo è il lancio del progetto didattico “Classi della Salute” 2026, un percorso educativo orientato a rafforzare competenze di base sull’uso del denaro, sulla prevenzione del rischio e sulla gestione delle spese, in particolare quelle sanitarie, spesso trascurate finché non diventano fonte di stress. Il secondo è il Barometro della Libertà Economica, uno strumento pensato per misurare, in modo accessibile, livelli di indipendenza finanziaria, capacità di pianificazione e vulnerabilità dei nuclei familiari. Il terzo è più scomodo ma indispensabile: i risultati del sondaggio 2025 del Think Tank “Empower Your Life”, una fotografia nitida, per quanto non rappresentativa, di come la violenza economica si presenti e venga percepita oggi nel Paese.

Se la violenza economica resta meno visibile di quella fisica o psicologica, i suoi effetti, ricordati dai relatori, non lo sono affatto: erode autonomia, dignità e tenuta emotiva di chi la subisce, spesso in contesti relazionali dove il controllo coercitivo si esercita sul portafoglio prima ancora che sul corpo. La ricerca, somministrata online a 717 partecipanti ai corsi della fondazione nel primo semestre del 2025 e chiusa su 696 risposte, segnala innanzitutto una lacuna informativa: il 22,5% dichiara di ignorarne il significato, mentre una piccola minoranza — inferiore al 3% — non la considera una forma di violenza. Eppure la sensibilità sta cambiando: il 62,4% ritiene che la violenza economica dovrebbe essere riconosciuta come reato, segno di un’opinione pubblica che inizia a riconoscere l’impatto di pratiche di controllo finanziario all’interno delle relazioni.

Il dato più duro arriva dalle esperienze dirette: il 12,2% degli intervistati afferma di aver vissuto situazioni di violenza economica. La geografia non fa differenze sostanziali nella frequenza del fenomeno, ma restituisce gradienti sociali che contano. L’indipendenza economica, ad esempio, scende al 75,7% nel Centro, si attesta all’81,1% al Sud e risulta più alta al Nord; lo stress finanziario, invece, raggiunge il picco al Sud (63,4%), seguito dal Centro (56, e dal Nord (52%). È un termometro che misura più di un malessere: indica la fragilità di bilanci familiari dove spese impreviste, primi fra tutti i costi legati alla salute, diventano fattori di pressione costante. Non a caso, il 52,1% dichiara di vivere in uno stato di stress finanziario continuo, il 39,9% attribuisce alle spese sanitarie un peso significativo nella propria tensione economica e il 15,2% afferma di non potersi permettere una polizza privata.

Dentro questi numeri, i profili delle vittime sono in gran parte sovrapponibili a quelli già emersi in letteratura. L’85,5% sono donne, spesso con figli, con livello di istruzione più basso e maggiore dipendenza dal partner. Un raffronto interno al campione rende la forbice evidente: la dipendenza economica dal partner è al 14,5% tra le vittime, contro il 6,6% nel resto degli intervistati. Il fattore-istruzione, invece, mostra con chiarezza la sua funzione protettiva. La probabilità di subire violenza economica diminuisce con l’aumentare del titolo di studio: 25% tra chi ha la sola licenza media, 12,1% tra i diplomati, 10,9% tra i laureati. E cresce in parallelo l’indipendenza economica, fino all’84,4% tra i laureati, insieme alla capacità dichiarata di gestire autonomamente il denaro, che passa dal 90% a oltre il 96%.

La serata ha insistito proprio su questo nesso tra conoscenza, autonomia e prevenzione. Se l’educazione finanziaria è uno strumento di emancipazione, lo è innanzitutto perché aiuta a nominare e riconoscere il controllo economico nelle sue forme quotidiane: l’accesso limitato al conto corrente, l’imposizione di scelte di spesa, l’ostacolo alla ricerca di un lavoro retribuito, il monitoraggio ossessivo delle transazioni. Sono pratiche che possono sembrare piccole, ma compongono il mosaico di una dipendenza che diventa struttura. Non sorprende, allora, che il 67,6% degli intervistati indichi l’introduzione sistematica dell’educazione finanziaria nei programmi scolastici come misura prioritaria di prevenzione. È un invito a intervenire prima che i meccanismi di controllo si consolidino, fornendo strumenti per leggere bilanci, pianificare spese essenziali, costruire margini di sicurezza e rivendicare i propri diritti economici.

Nel racconto della GLT Foundation, la violenza economica non è solo privazione materiale: è ostacolo all’autonomia e alla libertà di prendere decisioni, incide sulla possibilità di interrompere relazioni abusive e di ricostruire un equilibrio personale e finanziario. L’aggancio con la salute psicologica è diretto: lo stress finanziario non è una variabile isolata, ma un fattore che si alimenta e viene alimentato da dinamiche di potere nella coppia e nella famiglia. Per questo, strumenti di misurazione come il Barometro della Libertà Economica hanno senso se escono dalla dimensione tecnica e diventano utili al cittadino comune, permettendo di vedere dove si è vulnerabili, quali scelte generano rischio e come si può procedere a piccoli passi verso una maggiore autonomia.